この時間パソコン使っていて。驚きました。

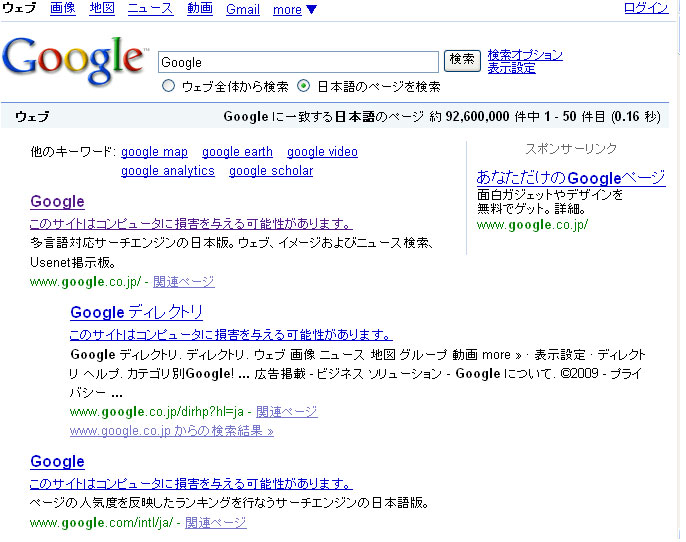

全てのGoogleの検索結果に

「このサイトはコンピュータに損害を与える可能性があります」と、

恐ろしい文言がついていました。

これではどのサイトもクリックしたくはありません。

どの検索結果でも同じ状況でしたので、

サイトの問題ではない、どうやらGoogleの問題のようです。

案の定Googleのバグでした。

米Googleは1月31日、日本を含む世界のGoogle検索で約40分間にわたり、全検索結果に「このサイトはコンピュータに損害を与える可能性があります」と表示された不具合について、「問題のあるサイトリストを提供しているStopBadwareの人的ミスだった」と説明し、ユーザーやサイトオーナーにブログで謝罪した

たった40分間でも、世界中で大騒ぎになるくらいですので

Googleがいかに社会インフラになっているかを物語っています

通常「このサイトはコンピュータに損害を与える可能性があります」のメッセージが意味するのは?

「このサイトはコンピュータに損害を与える可能性があります」というメッセージは通常、検索結果のサイトに、閲覧者にマルウェアをインストールさせる危険性がある場合に表示される。

問題があるURLのリストは、マルウェア対策プロジェクトの「StopBadware」が手作業で作成しているという。

通常であれば読んで字のとおりで、

マルウェアの危険性があるサイトに

Googleの検索者が飛ばないように警告をだす仕組みです

今回のニュースで意外だったのが、

天下のGoogleが問題のあるURLのリスト作成を

手作業で行っていたことです。

31日朝、GoogleはStopBadwareから最新のURLリストを受け取ったが、「人的ミス」で、リストに「/」という文字がURLの1つとして含まれており、「/」の入ったURLすべてが――つまり世界中のあらゆるURLが、問題のあるサイトと認識されたという。

引用:Google検索世界で不具合

些細なプログラミングのミスで引き起こされたそうです

この記事でもURLは、「ドメイン名/スラッグ/」なので

「/」が入っています。

よって、問題あり判断されます。

2017.9.2追記:

先日(2017.8.25)もGoogleの人為的な設定ミスがあったようですね。

「ネットワークの設定の誤りによってインターネットサービスにアクセスできないユーザーが出る障害が発生した。グーグルではこの設定の誤りを8分以内に正しい情報に修正した。ご不便をおかけしたことをおわびします」として、原因がグーグル側にあったことを認めたうえで謝罪しました。

引用:NHKニュース「ネットワーク障害 グーグルが設定誤りで謝罪」

今回も人為ミスのようです。

前回は復旧に40分かかっていたのが、

今回は大幅時間短縮の5分になっていてスピードアップでした。

でも、8年前と比べてさらに社会インフラとしての

Googleの存在感は「なくてはならないもの」になっているので

影響は大です。

こちらもCHECK

-

-

サテライトヤング。北欧逆輸入80年代アイドル歌謡グループ「サテヤン」めざましテレビでも放送

サテライトヤングがめざましテレビに出ていました。 めざましテレビで「サテヤン」として取り上げられた「サテライトヤング」 日本じゃまだ知名度はないのですが、北欧で人気で、逆輸入されています。 https …

続きを見る