財布の買い替え時期は3年

財布は3年で買い換えると良いと言われています。

今回はどんな財布がいいのかなと吟味した結果、

大好きな作家の竹田恒泰氏もご愛用とのことで、

甲州印伝の印傳屋(いんでんや)の財布に決めました。

長財布、小銭入れともに買い換えました。

人気のブランド財布から印伝に変えた理由

ちなみに今まで使用していたのは、

ルイヴィトンのタイガでした。

言うまでもなく、

人気の高級ブランド財布です。

使ってみると丈夫な素材と作りで、

「流石だな」とお気に入りでした。

ではなぜ、そんなビトンの財布から、

甲州印伝の財布に買い替えたかをシェアします。

理由は、大好きな作家さんご愛用というのも大きいのですが、

単純に見た目の美しさに惹かれました。

お年頃なのか自分の持ち物の中に、

「和」のテイストを取り入れたいなと感じ始めたことも理由の一つです。

実際に印伝を手にすると、

模様の芸の細やかさがたまりません。

商品という枠を超えて、

【作品】であると感じました。

甲州印伝の種類:染革技法

染革の歴史は古い時代まで遡ります。

甲州印伝の代表的な技法を紹介します。

燻(ふすべ)技法

甲州印伝の燻(ふすべ)技法です。

- 煙で燻(いぶ)して革を染める技法です

- 推古朝(592~628年)時代に確立したと言われる

現在では唯一印傳屋だけに伝承されている日本独自の技法 - ポルトガル人宣教師もびっくり!

ポルトガル人宣教師・ルイスフロイト(1532~97)も

「我々の毛皮は染料で染色するが、日本人はただ藁の煙だけを用いて極めて巧みに着色する」と

驚きをもって伝えています - 煙で燻すことによって革がしなやかになり、

水に濡れても革が硬くなりにくくなります

燻す製法のため、出来た当初は独特の「におい」が強くします。

でも、時間と共ににおいが薄くなってきますのでご安心を!

甲府の印伝ミュージアムに行ったときに嗅いだことがあるのですが、

確かに燻製の匂いがしました。

漆付(うるしつけ)技法

漆付(うるしつけ)技法について

- 鹿革に漆を塗るという技法は、

遠祖・上原勇七が考案したと伝えられています - 今では印傳と言えば漆付け技法と言われるくらい

甲州印傳の代名詞となっています

私が新調した財布もこの製法です。

漆が塗られた部分は突起しています。

使い続けるとどうしても良く、引っかかるところは漆がはげてきますが、

それも味の一つだと割り切っています。

印傳屋HPの「よくある質問」でも、

漆の割れやカケについて言及がありました。

漆がはがれました!

あじわいとしてお愉しみ頂いております。

漆は強く折り曲げたり、

ひっかけたりすると、

割れたりはがれたりします。

そして、その部分のみを修復することはできないそうです。

ですので、

使っていて部分的に漆がはがれたりすることは、

”あるある”なので、

味わいとしてお愉しみくださいとのことでした。

漆付技法の可愛い模様の財布を見かけ、

一目惚れしました。

でも、ちょっと男性の自分には合わない柄でしたので、

母のプレゼントに二つ折りの、

まぐち財布をプレゼントしました。

印傳屋は長財布だけではなく、

名刺入れ、パスケースなど様々な印伝小物があります。

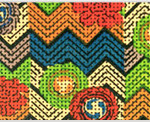

更紗(さらさ)技法

更紗(さらさ)技法について。

更紗(さらさ)という名の由来は、

日本の小紋柄が、生地一面に細かい模様を捺染(なせん=プリント)する

インドの更紗の生地に似ていることから、

同じように顔料を捺染するこの技法を、

更紗技法と呼ぶようになったと、言われています。

印伝博物館で歴史を学ぶ

歴史深い甲州印伝。

興味があれば印傳博物館という

ミュージアムが山梨の甲府駅の近くにあります。

歴史を学びに行くと、

より甲州印伝財布に愛着がわきました。

都内から電車・バスで数時間のロケーションなので、

日帰りで行けました。

-

-

印傳博物館 | INDEN MUSEUM

印傳博物館では甲州に400年以上伝わる鹿革工芸・漆工芸の印傳作品を中心に、関連する道具や絵画・書物等の資料約150点を収蔵しています。 1582年に創業した印伝の老舗・印傳屋が、日本の革工芸文化の普及 ...

www.inden-museum.jp

→ 印伝博物館HP

じっくり見学したい方は甲府に宿泊すると良いです。

これぞ手作り。待つのも「粋」

通販で注文したのですが、

希望した亀甲の長財布と小銭入れの

在庫がありませんでした。

ネットショップ曰く、

「工房に問い合わせたのですが、

今からお作りしますとのことで、

3ヶ月ほどお待ちいただけますか?」とのこと。

正直、今すぐにでも使いたくて、

「3ヶ月か…長いなー」と思ったのですが、

今まさに私の財布が手作りされようとしている状況も面白いなと思い、

「いいですよー」と回答しました。

気長に職人が作り上げるのを待つのも、

お客としての「粋」かなと考えたからです。

ちなみに制作完了までには、

3ヶ月もかからなかったです。

2016年から使い始めて、

すっかり財布といえば印伝になりました。

その後、何度か買い替えをおこなって、

今は印伝の「更紗」の財布を使用しています。

すっかり印傳屋のファンです。

こちらもCHECK

-

-

ダンボーのスマホ予備バッテリーが可愛い!スリムで持ち運び便利!

スマホを使い始めてから、長年使用していたモバイルバッテリが、ボロボロになってきたので新調しました。 ダンボーバッテリーのスリム版 シンプルながらもかわいらしい、あの!ダンボールのキャラクターのダンボー …

続きを見る